サイバーセキュリティのヒーロー/ヒロインたちにもっと光を

——受賞の受け止めは?

松原

ここ数年サイバーセキュリティに対する関心が高まり、関連書籍が数多く出版されています。そうした中で私の本に着目していただき、心からありがたく存じます。しかも、サイバーセキュリティに特化した唯一の出版賞であるサイバーセキュリティアワードを頂戴し、非常に名誉に思います。出版は、ウクライナでの戦争が始まってから約1年半経過していた2023年8月でした。その時点で、軍事的な視点からこの戦争について分析した書籍は、既に何冊も出ていました。しかし、民間企業の視点からサイバー戦の安全保障だけでなく、企業活動や生活に与える影響、そして民間企業の一般社員たちがどのような思いで戦禍の中、業務や修理を続けているのかを論じた本は初めてだったと自負しています。

——書籍を拝読しましたが、ファクトがしっかりと積み重ねられ情報密度がとても濃いと感じました。

松原

ありがとうございます。ウクライナに対するロシアの軍事侵攻が始まってすぐに、この戦争でどのようなサイバー攻撃が行われているのかについて、世界各国の報道記事やサイバーセキュリティ企業の報告書を中心にデータベース化を始めました。私が読みこなせる言語の範囲ですが、開戦から1年ぐらい経った頃にはかなりの分量に達しており、書籍としてまとめておきたいと考えました。戦争継続中であり、ウクライナとロシアの双方とも全ての情報を明らかにしているわけではありません。また、相矛盾する情報・報道も少なくありません。私の主観で矛盾する情報を取捨選択してしまうのではなく、両者を併記したうえで、何故そのような相対立する情報が出ているのか、私なりの分析を但し書きとして付け、読者に最終的な判断を委ねるようにしました。執筆にあたりもう一つ心掛けたのは、読み進めるうちにその情景が映像として頭に浮かんでくるようにすることです。前作『サイバーセキュリティ 組織を脅威から守る戦略・人材・インテリジェンス』も手掛けてくださった新潮社の編集者である横手大輔様のご助言です。一般の読者にとって視覚化しにくく、イメージのつかみにくいサイバー攻撃だからこそ、攻撃する側、受ける側の人々をめぐる物語に注目しました。私は現在、重要インフラ事業者であるNTTに在職していることもあり、「第四章 重要インフラ企業の戦い」を執筆するにあたり、とりわけ強い思い入れがありました。有事・戦争になれば、情報収集や業務妨害目的のサイバー攻撃に加え、ミサイルやドローンなどによる火力を使った攻撃でも、通信や電力設備がターゲットになります。ウクライナのとある通信施設では、攻撃によって破壊されるたびに修理するということを10回繰り返したそうです。平時ならともかく、道路が寸断され、資材も人材も不足している戦時において、それはどれだけ大変な、心が折れるような作業だったことでしょう。通信事業者の技術者たちが、武装した兵士に守られながら前線近くで寸断された通信ケーブルを修理する様子を映し出した写真などを見ると、胸が詰まり、畏敬の念を覚えます。大学卒業後、防衛省に一時期身を置き、現在、重要インフラ事業者に勤務する者として、このウクライナにおける戦争をきっかけに、有事における軍や政府だけでなく、今の私自身と同じ民間企業の社員が職務を全うするとはどういうことか、考えさせられてきました。台湾・日本有事への懸念・関心が高まっている今だからこそ、日本が軍事だけでなく、民間企業の知見からもこの戦争を通じて学ぶべき点は多いでしょう。ちなみに、NTTは、おそらく日本で唯一、営業と切り離して、サイバーセキュリティに関する対外情報発信チームを持っている企業です。私の所属する「セキュリティ・アンド・トラスト室」は、NTTグループCISOの横浜信一のリーダーシップのもとグループ全体のサイバーセキュリティ戦略を推進しています。私は、最新のサイバー攻撃の傾向と対策について調査・分析・発信を担当しています。NTTで勤務しているからこそ書けた書籍であり、私自身の使命感を新たにする執筆となりました。

——今後の発信活動については?

松原

2019年に先ほど述べた『サイバーセキュリティ: 組織を脅威から守る戦略・人材・インテリジェンス』、2023年に今回受賞した『ウクライナのサイバー戦争』を上梓しました。3作目についてはまだ決まっていませんが、台湾情勢には強い関心をもってウォッチを続けています。私はキャリアを防衛省から始め、現在民間企業に籍を置いています。安全保障とサイバーセキュリティの観点から官と民を繋ぐことは、私に課せられた一つの役割だと思っています。サイバーセキュリティに関心を持つ方はどんどん増えています。一方、とっつきにくさを感じられている一般の方々も多くいらっしゃいます。より多くの方々にサイバー攻撃の手口や取るべき対策についての理解を深めていただけるようにするには、説明をかみ砕き、統計値を示して脅威の増大を見える化するだけでは足りません。忙しい中、わざわざ講演を聞きにいかれる方や本を読まれる方は、驚きと解決策を求められています。新しい情報をどのように強弱付けながら語り、聴衆と読者の方々と一緒に前に進めるか工夫が必要です。また、サイバーセキュリティがらみのニュースは、サイバー攻撃による業務停止や何万人分の個人情報の漏えいなど、守りの甘さを批判する暗い話が多いです。サイバーセキュリティ人材不足が叫ばれつつ、暗いニュースだけが蔓延していては、その仕事に憧れ目指す人が増えにくいのでないでしょうか。だからこそ私は、一般の方々からは見えにくいところで戦っている“ヒーロー/ヒロイン”たちにもっと光を当てたいのです。書籍の1作目でも2作目でも、技術ではなく、現場の最前線で戦うごく普通の人たちの物語を描いたのはそのためです。サイバー防御に従事する人たちが何を考え、何を恐れ、何に喜んでいるのか、どのような日々を送っているのか——。知られざる最前線で見えない戦いをしている人たちについてもっと知っていただき、味方が増えていってほしいと切に願っています。サイバーセキュリティに光を当てるアワードが創設されたことは、明るいニュースを増やしていく大きなきっかけになるのではないでしょうか。子供たちも大人も、サイバーヒーロー/ヒロインに憧れを抱き、自分もそうなりたいと目指し、応援するような流れを作る一助になりたいと考えております。

——「憧れ」という言葉がとても新鮮に響きます!ありがとうございました。

他のインタビュー

ウクライナのサイバー戦争

作品紹介サイト

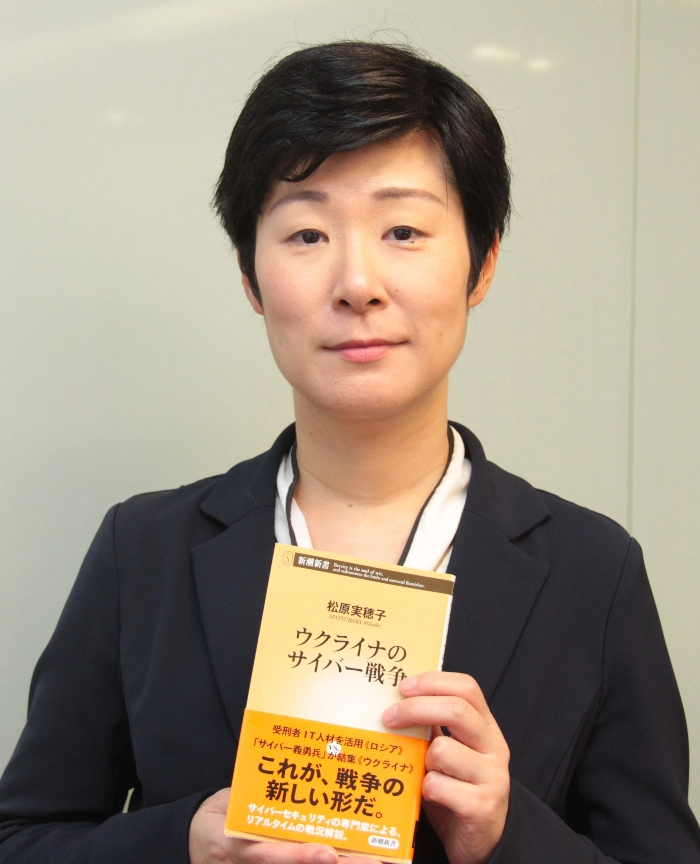

サイバーセキュリティアワード2023(授賞式は2024年3月15日に開催)の受賞者に“その後”を聞くインタビュー・シリーズ。書籍部門 優秀賞を受賞した『ウクライナのサイバー戦争』の著者、松原実穂子さん(日本電信電話株式会社 技術企画部門 セキュリティ・アンド・トラスト室 チーフ・サイバーセキュリティ・ストラテジスト)は、「サイバーセキュリティのヒーロー/ヒロインたちにもっと光を当てていきたい」と抱負を語る。(聞き手はサイバーセキュリティアワード事務局、以下敬称略)