専門用語をやさしくかみ砕くことに葛藤と格闘あり

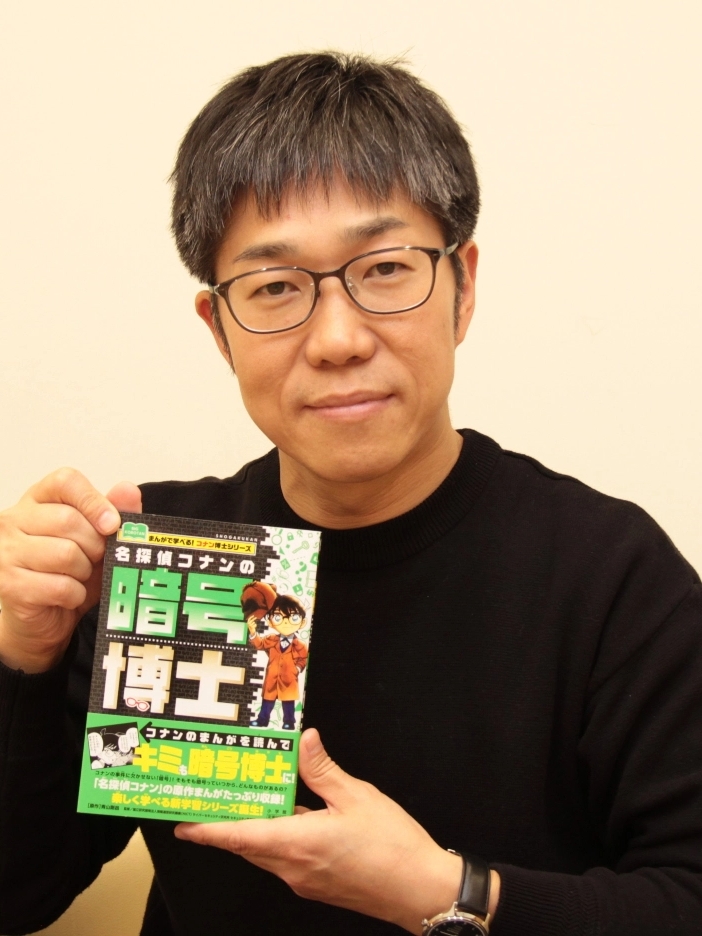

小学館 飯塚洋介 さんに聞く

——ご受賞、おめでとうございます。受け止めは?

飯塚

とても嬉しかったです。ライターさんやデザイナーさんなど制作関係者もすごく喜んでくれました。名だたる官庁・団体が後援する権威あるアワードなので、「凄いね!」という驚きの声もありました。

——この書籍企画は、どのようにして生まれたのですか?

飯塚

「名探偵コナン」という作品は、読者にとっても小学館にとっても、とても大きな存在です。弊社では、コナンの原作漫画やイラストを使った児童向け学習書をこれまでも発行しているのですが、今までとは一味違う新しいシリーズを作ろうと考えたのがはじまりです。漫画のキャラクターを活用した同様の書籍がいろいろ出ている中で新味を出すにはどうすればよいか――。コナンファンの皆さんにご満足いただけるよう原作漫画がたっぷり読めること、児童書だからといって内容面で妥協せず深く正しい知識を身につけられること、という基本コンセプトを初めに固めました。 シリーズ第一弾は2冊同時発売で行こうということになり、一冊は『発明博士』にすんなり決まりました。コナンの醍醐味は何と言ってもいろいろな発明グッズを使って難事件を解決することですから。そして、原作のもう一つの魅力は現場に残された暗号を解読し、推理を重ね、犯人に迫っていくことです。もう一冊のテーマは「暗号」に仮決めしました。 まずは「暗号」で書籍化することが実現可能なのか見当をつけるために、コナンに詳しい外部協力者さんやライターさんの力を借り、原作漫画すべてをスクリーニングし、暗号が出てくる箇所と暗号の種類をリストアップしました。それを見て、これなら行けるということになり「暗号博士」の制作が始まりました。最近、子供たちのあいだでは謎解きやクイズがブームですし、プログラミングも人気です。暗号というのはそういう流れに合っているし、子供たちがわくわく読んでくれるのではないかと思いました。

——発売後の反応はいかがですか?

飯塚

『発明博士』と『暗号博士』を2024年12月に同時発売したのですが、発明に関する書籍は既にたくさん世に出回っているのに対して、暗号に関する児童書はほぼ無きに等しい。そういう状況の中で目新しさがあったのか、よく手に取ってもらっていると感じています。

『暗号博士』はコナンの原作漫画をかなり盛り込んでいるものの文字による解説がかなり多いので、子供が選んで買うというよりも親御さんが買って帰り、「これ、読んでみたら?」と子供に薦めるパターンが多いのではないかと個人的には思います。もしかしたら暗号の世界は奥が深いので大人の方自身の知的好奇心も刺激しているのかもしれません。

『暗号博士』の想定読者である小学校低学年から中学年の子供たちは親と一緒に書店さんに行く機会が多いので、児童書の売り上げは土日がメインで平日は少ない傾向にあります。親ウケするということは、児童書販売の大事なポイントでもあるのです。

——ところで、飯塚さんを含めた制作関係者の中に暗号の専門家はいたのですか?

飯塚

実は、暗号に詳しいと言えるようなスタッフはひとりもいませんでした。企画の初動段階では知識ゼロだったのですが、そこから調べを重ね、構成を固め、記事を制作していきました。そのような状況でしたので、暗号の専門家に内容をチェックいただくことは絶対不可欠でした。言い換えると、『暗号博士』を学習本として世に送り出すうえで一番大事なのは“監修”をどなたにやっていただくかだったのです。 ネットで検索しているうちに、あるインタビュー記事に行き当たりました。国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)の盛合志帆サイバーセキュリティ研究所 所長(記事中当時。現在は執行役 経営企画部長、サイバーセキュリティアワード審査委員)がご自身のキャリアについて語られる中で、暗号やサイバーセキュリティについても触れられていました。写真がすごく優しそうで(笑)。この方なら引き受けていただけるんじゃないかと思い、なんの伝手もなかったのですが、さっそくNICTの問い合わせフォームに企画の趣旨と監修のお願いを記入してお送りしました。2024年夏のことです。 すると、ほどなく広報の方からご返事があり、お引き受けいただけることになりました。実際のご監修は企画の内容を考慮いただき、サイバーセキュリティ研究所のセキュリティ基盤研究室様をご紹介いただきました。NICTの専門家の皆様に監修いただけたことが『暗号博士』の成否にかかわる大きなポイントだったと振り返って改めて感じております。

——発売前3~4か月ですね。監修の作業は順調に進みましたか?

飯塚

まずは、取り上げる予定の暗号リストを含めたラフな台割(書籍の構成案)をメールでお送りしました。するとすぐに、「暗号の定義に関する認識について相違があるようです。一度打ち合わせをしたい」というようなメールが返ってきまして(汗)、覚悟を決めてオンラインミーティングに臨みました。こちらは私とライターさんの2名、NICT様からは5名。「リスト中にあるこの暗号は真偽不明で怪しい」とか「RSA暗号や量子暗号など最新の動向も取り上げるべきでは?」など、さっそく率直なご意見をいただきました。 それを端緒に10月下旬くらいまでご監修をお願いすることになりました。暗号専門家として正確性を追求されるNICT様と児童書の表現との間で、落としどころをどうするかなどやり取りを重ねさせていただきました。

——暗号研究のプロフェッショナルと児童書編集のプロフェッショナルとの、ぎりぎりのせめぎ合いもあったということでしょうか。?

飯塚

研究領域での厳密・厳格な用語使いと子供にも分かる柔らかい表現選びの間での擦り合わせが確かにありました。最終的には児童書というものの特性をご理解いただき、『暗号博士』をまとめることができました。先端的研究という本来業務でご多忙の中、専門用語を使わず児童に分かりやすくという私たちの無茶な要望に対し真摯に向き合ってくださったNICTの皆様に、この場を借りて深く御礼を申し上げたいと思います。

——さて、今後についてはいかがですか?

飯塚

おかげさまで、この博士シリーズの海外出版のお話をいただいています。カウンターパートに今回のサイバーセキュリティアワード受賞について伝えたところ、大変喜んでいただきました。 また、サイバーセキュリティアワードの表彰式と懇親会に出席させていただき、様々な方々の取り組みに刺激を受け、サイバーセキュリティの大切さを私自身が痛感しました。サイバーセキュリティへの興味関心を持つ人のすそ野を広げるためにも、サイバーセキュリティを正面から取り上げた児童書づくりにも機会があればチャレンジしたいと思っています。

——サイバーセキュリティアワードが飯塚さんの新たな創作意欲に火を点けたとしたら、これ以上ない喜びです。

飯塚

懇親会で様々な方々とお話しできて本当に良かったです。これは余談なのですが、博士シリーズの第三弾として『防犯博士』を予定しています。2026年夏に発売予定です。例のごとく、ご監修をどなたにお願いするか思案していたのですが、懇親会に参加されていた警察の方(企画部門優秀賞)にご相談したところ、奇跡的に話しが進み、「協力」というかたちでお力をお借りできそう、ということになりました。サイバーセキュリティアワードのおかげで新しいご縁を繋いでいただいたことにも感謝しています。

——このアワードが、サイバーセキュリティの普及啓発に携わる人たちが集うコミュニティとなれるよう大きく育てていきたいと思います。あらためまして、今回のご受賞、おめでとうございます。

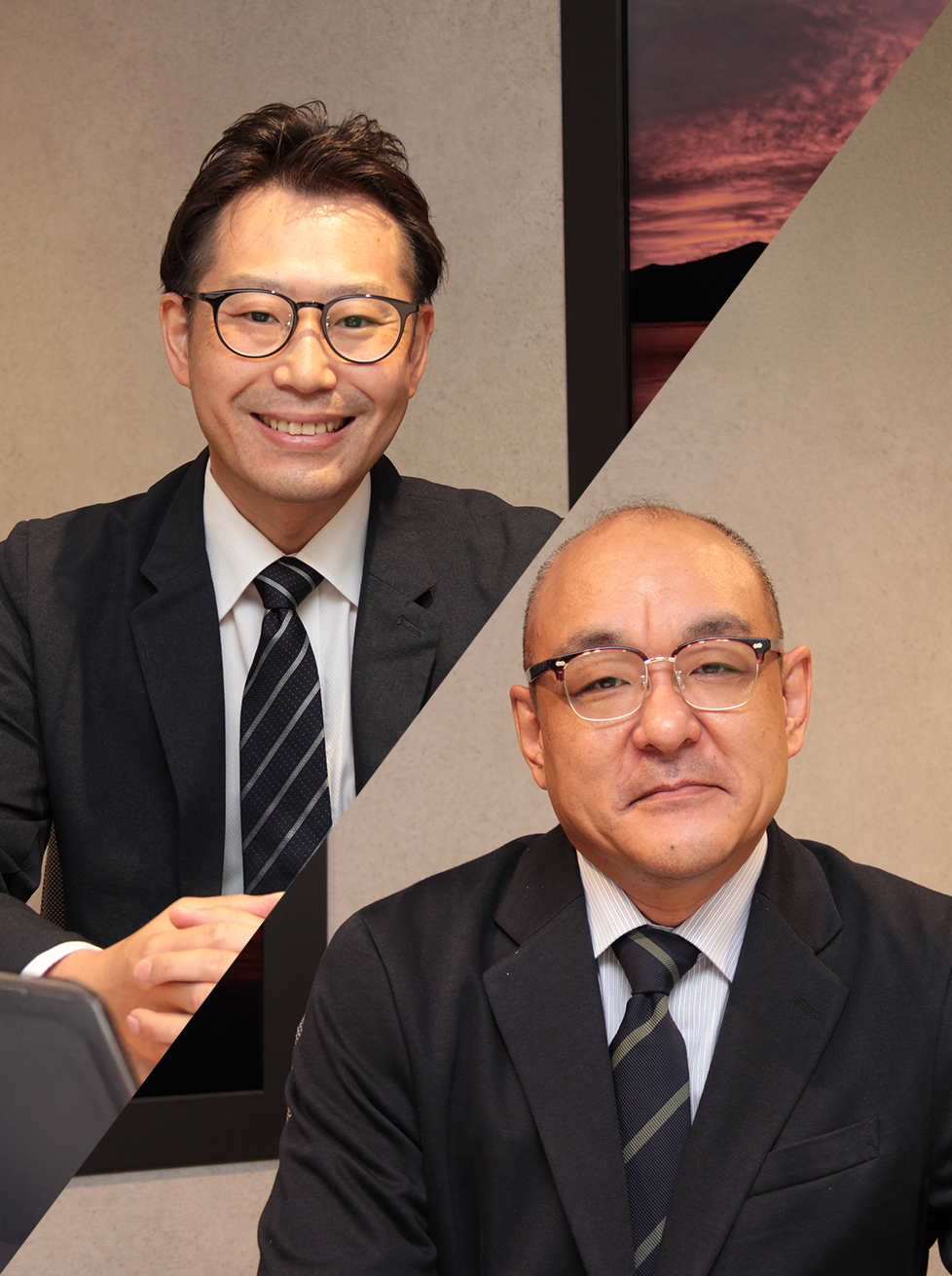

他のインタビュー

-

Interview File No.12

精緻な損害推計が適切な対策を促す

こうしす!井二さん

-

Interview File No.11

精緻な損害推計が適切な対策を促す

JNSA 神山太朗・西浦真一

-

Interview File No.10

サイバースペースの分断を回避するために

小宮山 功一朗

名探偵コナンの暗号博士

~まんがで学べる!コナン博士シリーズ

青山 剛昌 原著、小学館 刊

名探偵コナンを案内役に「暗号」について学べる学習本。原作の暗号登場シーンを収録し、古代の暗号から最新の暗号技術までを詳しく解説している。監修は、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)サイバーセキュリティ研究所 セキュリティ基盤研究室。

作品紹介サイト

作品紹介サイト

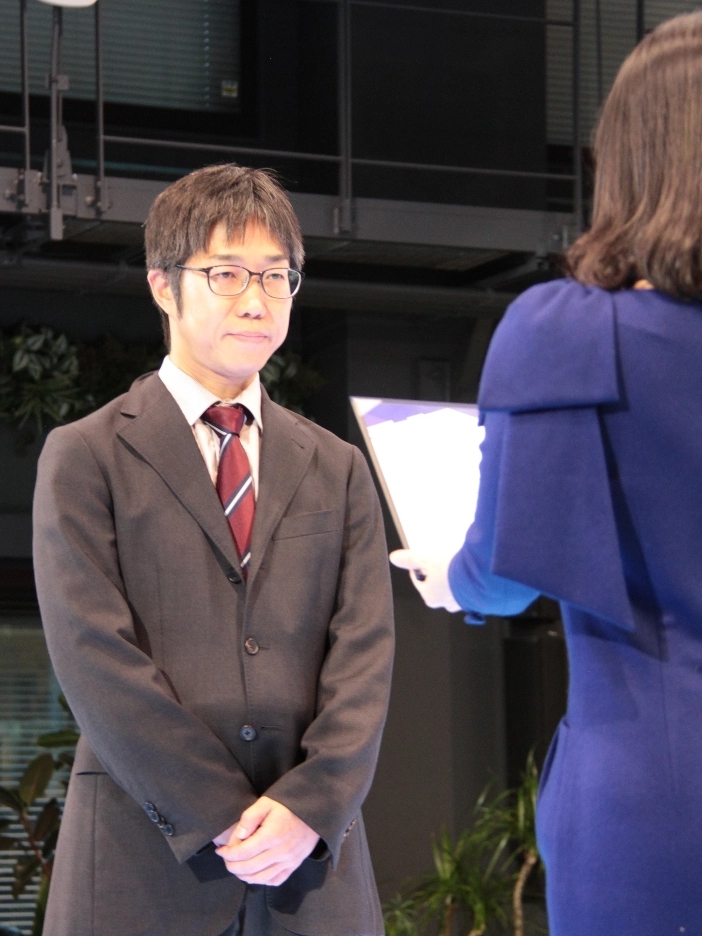

サイバーセキュリティアワード2025の表彰式が3月3日に開催され、大賞1件、部門別最優秀賞4件、部門別優秀賞9件の栄誉が称えられた(表彰式レポートはこちら)。書籍部門 優秀賞に輝いた『名探偵コナンの暗号博士 ~まんがで学べる!コナン博士シリーズ~』の企画・編集を担当した飯塚洋介 小学館 第二児童学習局キャラクター編集室 室長に制作の舞台裏を聞いた。(聞き手はサイバーセキュリティアワード事務局、以下敬称略)